Département d'études turques - Faculté des langues - Université de Strasbourg

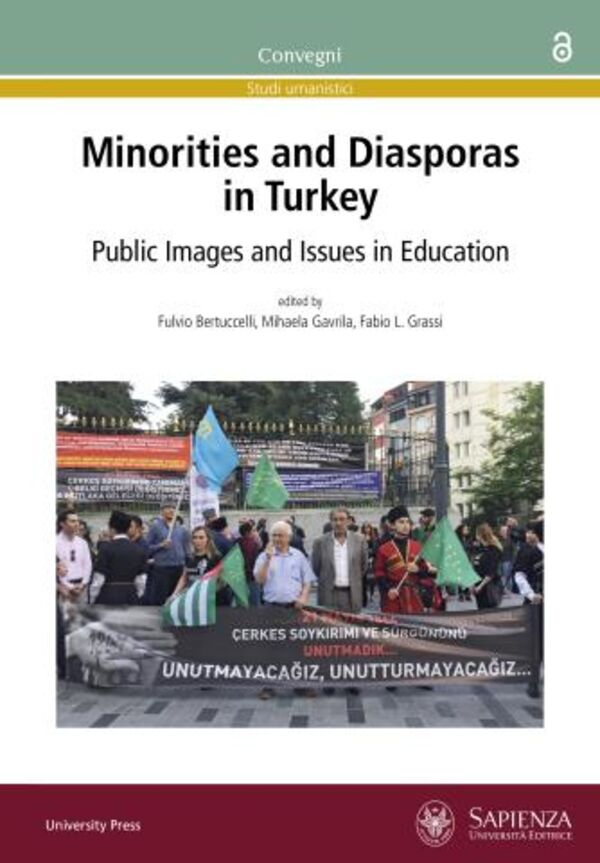

Zoom sur...

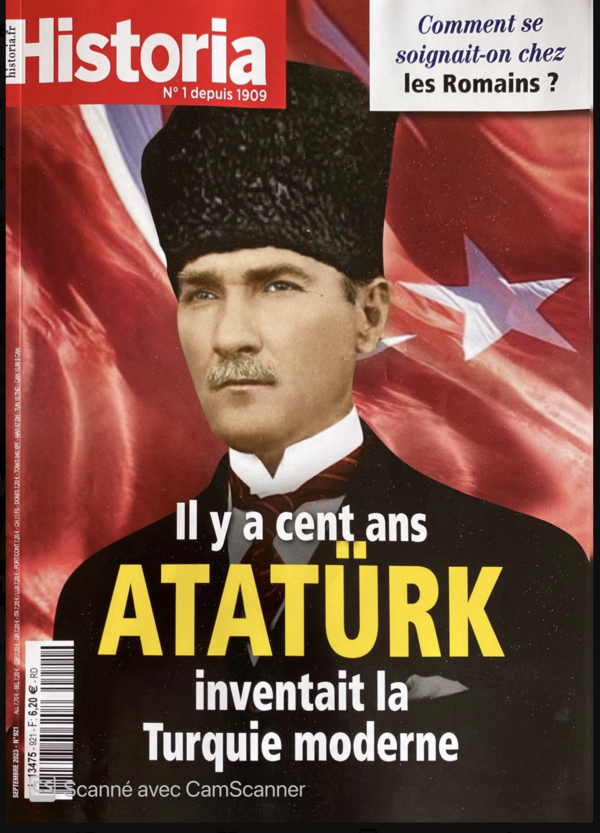

Recherches internationales, Turquie : Le Bilan d'un centenaire

Alexis Coskun, Turquie : une puissance contradictoire [Présentation] Frédéric Hitzel, La Turquie, une histoire mouvementée Enis Coşkun, Le régime d’Erdoğan et…

Zoom sur...

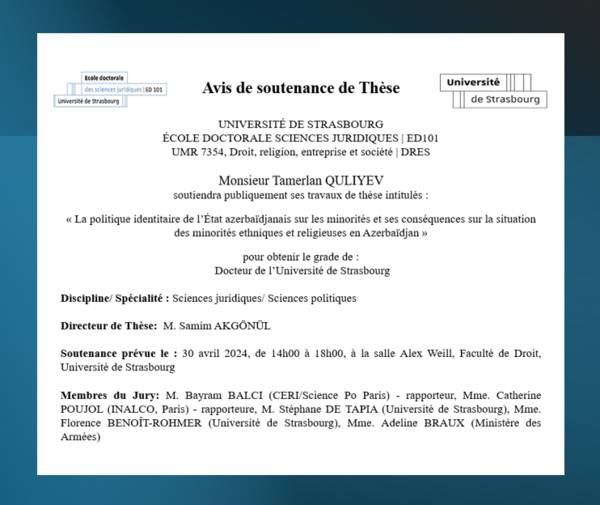

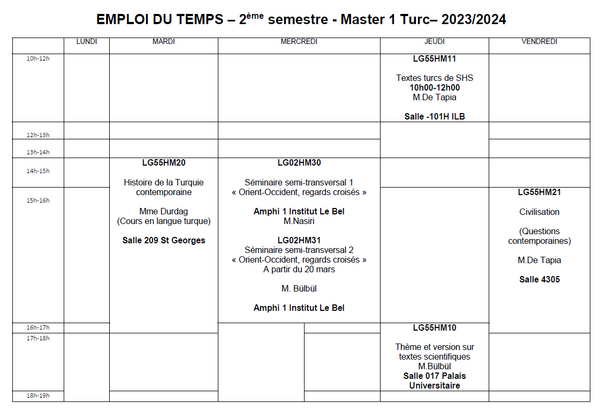

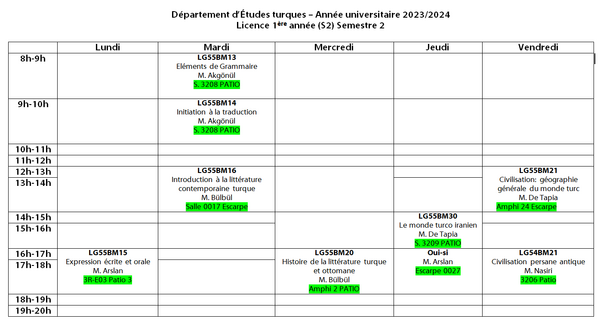

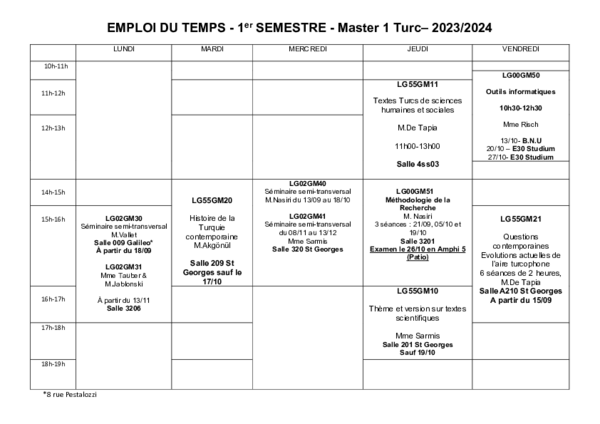

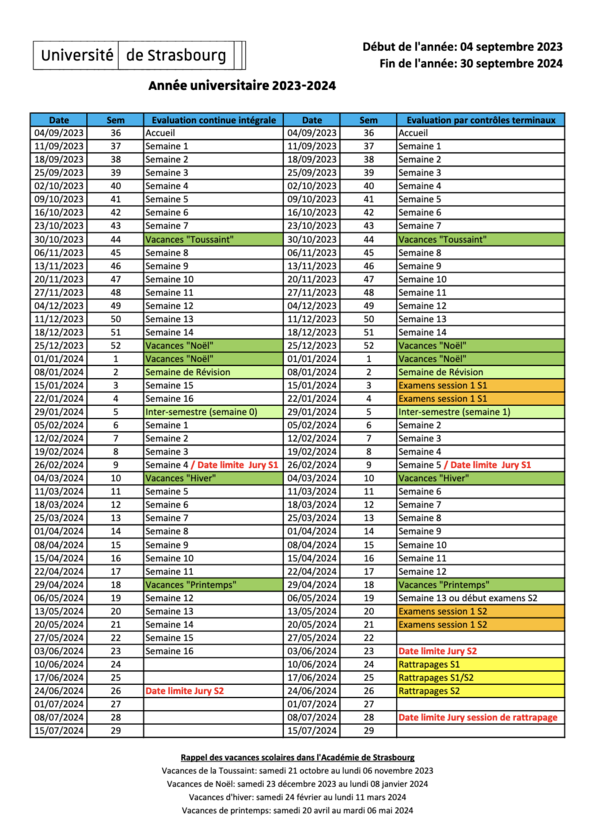

Calendrier universitaire

Le Département d'études turques suit le système d'évaluation continue intégrale. Ainsi c'est la colonne de gauche qui concerne la Licence et le Master d'Etudes…

Zoom sur...

Guide pédagogique 2023 - 2024

Guide pédagogique du Département d'études turques 2023 - 2024

Département d'études turques

L'enseignement du turc à l'Université de Strasbourg

180 à 200 millions de turcophones dans le monde

Le turc enseigné à l'Université de Strasbourg est le turc de Turquie, langue officielle de la République de Turquie et langue maternelle de la majorité de ses habitants (79,8 millions d'habitants en 2016). La langue ottomane, qui fut la langue savante et administrative de l’Empire ottoman est également enseigné au Département. En Europe, la langue turque est également parlée par un nombre assez considérable de turcophones. Vu les mouvements de populations, il est malaisé d'en donner un chiffre exact: selon les estimations, un à trois millions de locuteurs du turc vivent dans les Balkans (Bulgarie, Roumanie, Macédoine, Grèce) et au Moyen-Orient (Syrie, Irak, Chypre). Les pays européens d’immigration - membres ou non de l'Union Européenne -, les Etats-Unis et le Canada ou l’Australie, comptent également plus de 4millions de turcophones, populations issues de l’immigration des années 1960-2000, qui mettent la langue turque à portée immédiate de notre oreille.

Avec des variantes parfois assez éloignées du turc de Turquie, des langues appartenant à la même famille (altaïque) sont aussi utilisées sur une vaste aire géographique du continent eurasiatique: en Iran, Afghanistan, Azerbaïdjan, dans les républiques indépendantes d'Asie centrale, en Russie (républiques autonomes du Tatarstan, de Bachkirie, de Sakha-Iakoutie en Sibérie, etc.), en Chine (Région autonome du Xinjiang-Uygur), en Mongolie (province de Bayan Ölgey). Les langues dites «turciques» (pour les différencier du turc de Turquie) les plus parlées dans le monde sont, après le turc et dans un ordre décroissant, l’ouzbek (ozbekcha, environ 30 millions de locuteurs, transcrit en caractères latins en Ouzbékistan), l’azerbaïdjanais (azәrbaycanca, environ 29 millions, transcrit en caractère latin en République d’Azerbaïdjan peuplée de 9 millions d’habitants), le kazakh (kazak tili, environ 13 millions) qui continue à utiliser l’alphabet cyrillique, l’ouïghour moderne (uygurca: environ 11 millions) qui utilise un alphabet arabe réformé au Xinjiang, le kirghize (kyrgyzja, environ 4 millions) qui se sert de caractères cyrilliques en République kirghize et le turkmène (environ 3,5 millions, transcrit en caractère latins en République du Turkménistan). Des langues et dialectes tatars sont parlés par environ 7millions de personnes. Il peut alors s’agir soit de langues nationales officielles (également parlées par des minorités locales), soit de langues maternelles (en dehors des états internationalement reconnus). On peut donc faire état d'un chiffre approximatif d’au moins 200 millions de turcophones dans le monde.